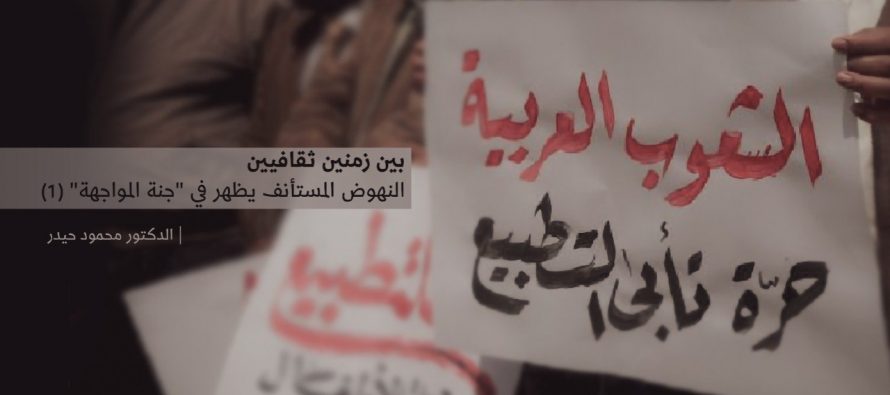

بين زمنين ثقافيين النهوض المستأنف يظهر في “جنة المواجهة”

– يبدو أن سؤال الإحياء الحضاري لا يستعاد إلا لترد الحملة الحداثية الغربية على أعقابها.

– جدلية التقدم والتأخر أخذت سبيلها إلى الرسوخ، وأسئلة النهضة باتت أشبه بأوعية مثقوبة.

– قبل أكثر من عشر سنوات جرت على أرض المشرق العربي آخر حروب “الحرب الباردة”، وأول “حروب العولمة”.

– قبول مجتمعاتنا للأطروحة الإسرائيلية، يكمِّل الغايات العليا التي يسعى إليها سلام الإكراه.

– منعطفات الربع الأخير من القرن العشرين ستنشئ مناخًا عارمًا من الإحباط بين النخب العربية وجماهيرها.

ربما لم تملك أطروحة الأمن الثقافي في التاريخ العربي – الإسلامي المعاصر ما يجعلها أطروحة منجزة. مع صعود الحداثة في الغرب من القرن السابع عشر إلى بداية القرن العشرين ظهرت أسئلة الاستنهاض في بلادنا لتشهد معها نموًا موازيًا من الأسئلة ما انعقد على سيرة الحداثة، ساعيًا إلى الأخذ بأنوارها، وتمثُّل أحوالها وحوادثها… ومنها ما انعقد حيال طوفانها على حذر وريبة وشك، فانبرى إلى مضارعة مقاصدها مستشعرًا خطر الانسلاب بها من غير طائل.

والأسئلة في الحالين جرت على نشأة سالبة. ففي الأولى كانت انسحارًا بما جاء به الغرب إلينا فيما نحن في ظلامة الاستبداد. وفي الثانية ستأتلف الأسئلة على أرض المواجهة لواقع حداثوي يتمدد نحونا لتوطين قِيمِهِ بالقوة.

الحالتان ستؤسسان، منذ ذلك الوقت مقدمات، لأطروحة ثقافية، يعاد إنتاجها على نصاب الأسئلة السالبة نفسها. وهي تستعاد كلما عصفت ريح الصدمات الحضارية المتعاقبة بين الإسلام والغرب. وبدا كما لو أن سؤال الإحياء الحضاري لا يستعاد إلا لتردّ الحملة الحداثية الغربية على أعقابها. غير أن حاصل الاحتدام ظل على الدوام ضمن سياقه الاعتيادي. فجدلية التقدم والتأخر أخذت سبيلها إلى الرسوخ، وأسئلة النهضة باتت أشبه بأوعية مثقوبة لا تصلح للمراكمة والتوالد…

الأسئلة النهضوية العربية في بدايات القرن الحادي والعشرين تبدو كأنها تستعيد نشأتها الأولى، أي على صورة اللحظة التي حفرت فيه مقولة الاستعمار، سيريّتها الفعلية في الجغرافية العربية – الإسلامية قبل نحو قرن مضى.

غير أن الصورة إياها سوف تستأنف رحلتها بوتيرة أشد عمقًا مع ظهور الأطروحة الإسرائيلية في منتصف القرن العشرين المنصرم. إذ مع هذا الظهور سينشأ زمن تاريخي جديد لم يعد معه سؤال الاستنهاض الحضاري على نسقه التقليدي، أي على نحو ما عرّفه نهضويو البلاد الإسلامية آخر القرن التاسع عشر.

كل شيء مع التوليد الاستعماري للأطروحة الإسرائيلية عاد إلى حقل الاحتدام السياسي، وصار الكلام على الثقافي، والمعرفي، والفكري، والتنموي، والإحيائي، كلامًا غير ذي وزن، ما دام يتحرك خارج حقل الاحتدام الذي انفسح بقوة مع القيامة الإسرائيلية.

ابتداءً من الظاهرة الإسرائيلية إذًا، سوف تُختزل كل الأسئلة المتعلقة بالنهضة ضمن تساؤل مركزي واحد وكثيف: عما إذا كان بالإمكان استيلاد مسار حضاري، عربي إسلامي، يصدّ الهيمنة الاستعمارية للحداثة الغربية الجديدة ويتوازن معها.

لقد ظل التساؤل ساريًا بين النخب العربية من دون أن يتعيّن حل الإشكال الفعلي. في حين أكدت الوقائع التاريخية المتعاقبة حقيقة أن الظاهرة الإسرائيلية هي الظاهرة الأكثر تعبيرًا عن إمبريالية الحداثة وفعالياتها الثقافية والفكرية والسياسية في بلادنا.

الآن، ثمة طور آخر، من الحراك حول الأطروحة الإسرائيلية؛ إذ بقدر ما يتسم هذا الطور بالحد الأعلى من العداء للأطروحة في المجتمعات العربية والإسلامية فإنه ينبسط أيضًا على فرضية الالتقاء والمصالحة معها. وهذه الفرضية تطرح اليوم على أكثر من نصاب: أكثرها حيوية ما يجري على قاعدة تبدأ من نهاية العداء عبورًا إلى نهاية الخصومة، ثم ليصّاعد العبور إلى ضربٍ من “حسن جوار” يُفترض أن تتآلف الأطروحة الإسرائيلية فيه مع العرب والمسلمين ضمن ما يسمّى الجغرافية الاستراتيجية الكبرى للشرق الأوسط الجديد.

وجدنا أن نتخذ من سَيْريَّة تشريع الأطروحة الإسرائيلية وفق “الأنصبة” المشار إليها طريقًا للكلام المتجدد على مقولة الأمن الثقافي. وإذا كان لنا أن نعيّن نصابًا محوريًّا للنقاش فسنتناول قضية “التطبيع”، أو ما يسمى “الغزو الثقافي” قاعدة له. فقد ظهر بوضوح خلال السنوات التي أعقبت انعقاد مؤتمر مدريد للسلام في العام 1991، أن سلامًا حقيقيًّا لن يكون له متسع من “الإعراب السياسي”، والثبات التاريخي، ما لم يتعدّ عمل الحكومات، ليصل إلى عمق المجتمعات الأهلية العربية. ذلك سيوسع من مجال الاحتدام الأشد ضراوة مع الأطروحة الإسرائيلية، ولا سيما من جهة قبولها والتعامل معها كجزء من نظام القيم الذي يُعد للمنطقة.

الشيء المفارق في هذا، أنه كلما اشتدّت فكرة جعل إسرائيل حالة طبيعية داخل الجغرافية الثقافية العربية والإسلامية قوبلت بالامتناع والمجانبة، حتى ليبدو لمن يعاين طبقات الصورة كأن فكرة الـ “جعل” المشار إليها هي فكرة افتراضية اتخذت من “التطبيع” سبيلًا لها لتصبح أمرًا واقعًا.

بين ثقافتين

لكن لو جاز لنا اختزال النقاش الحار الذي طالما حُمِلت عليه الثقافة السياسية العربية الراهنة لَبَسَطْناه على افتراق بائنٍ بين ثقافتين: ثقافة امتناع ومقاومة، وثقافة تماهٍ وتماثل. سوى أن هاتين الثقافتين ستنهضان على نصاب غير متكافئ، إما لأنهما ظَهَرَتا بفعل تحولات في معادلات القوى على امتداد أكثر من نصف قرن من الصراع العربي – الصهيوني، أو لأنهما تنتسبان في الغالب إلى بيئة مشتركة، شكّل الكفاح الوطني ضد الاستعمار بصنوفه المختلفة محرّكُها العام.

ولسوف يغدو الافتراض بين كل منهما أكثر جلاءً واتساعًا، في الربع الأخير من القرن المنصرم. هذه الحقبة اكتظّت بتحولات مدوية في العالم، ولن يكون العالم العربي والإسلامي بمنأى عن آثارها، ومؤثراتها، وكوارثها، بل هو مكان في موضع القلب منها. وقبل أكثر من عشر سنوات ستجري على أرض المشرق العربي آخر حروب “الحرب الباردة” وأول “حروب العولمة”. وبعدئذ بقليل سيُفتح الباب على وسعه لإنهاء الصراع بين العرب وإسرائيل، عبر سلام لا تني شروطه الحقيقية غائبة. لئن تحقق من هذه الشروط ما تحقق منها بالقوة، فقد جاءت بالجملة على خلاف ما يُراد لها أن تكون بالفعل.

ضمن مساحة هذه التحولات، التي ستختزل الزمن السياسي بسرعة هائلة، أُخِذت الثقافة السياسية العربية بالاضطراب والحيرة. لم يعد لدى النخب متسع من الوقت لكي تفكر، وتتأمل، وتصوغ الأفكار، والشعارات، والخطط، على نحو ما كان تيسّر لها في الماضيين القريب والبعيد. فكانت النتيجة أن حلّ اللايَقين السياسي محل الشعور بالامتلاء والأمان. وراحت نخب الأمة تبحث لأنفُسِها عن أمكنة تمنحها القدرة على التفكير خارج دوائر الضغط، ومع ذلك فإنها لم تفلح. وبسبب من هذا نما لدى هذه النخب وعي سالبٌ، هو الذي غالبًا ما رأى أحوال الأمة بوصفها أحوالًا ناشئة من أرض مهزومة، بينما لم يرَ أحوال العدو إلا أنها أحوال غلبة وتفوُّق، تتوالى آلياتها وتتراكم بلا هوادة.

لم تكن ثقافة التماهي سوى حصيلة هذا الوعي السالب نفسه، غير أن السجال الذي بدأ مبكرًا في الثقافة السياسية العربية، حفّز هذه النخب لتغادر كسلها وحبوطها. وكان عليها أن تخوض معاركها الثقافية في ظل خلل هائل في الموازين والقدرات. الأمر الذي دفع بيئات واسعة منها إلى الظن بأن “سلام الإكراه الإسرائيلي” قد أطبق على الأمة، وليس لها من خيار إلا خيار المدافعة عن الحياض الثقافي والروحي كخط أخير من خطوط الصراع والمواجهة.

لم يمض وقت قصير على انعقاد مؤتمر “السلام العربي- الإسرائيلي” في مدريد، حتى راجَ الكلام على “التطبيع الثقافي” بقوة في أحياز مختلفة من الثقافة السياسية العربية. وبدا كأن أخذ هذا المصطلح أخذ المسلمات، فانبرت شرائح واسعة إلى حمله كأمر واقع، فلم يجر التمييز بين الوجوه الكثيرة والملتبسة التي يضمرها، سواء من جهة منشئه والقوى صاحبة المصلحة فيه، أو من جهة ما يقصد منه في سياق الغايات الواضحة المتعلقة بالتطبيع السياسي والاقتصادي والأمني.

وأيًّا كان الأمر، فإن الخطاب العربي المعادي للتطبيع نفسه، سوف يقع تحت سلطة المصطلح. فتعلقت به أوهام من كل لون. وسيزداد الحال سوءًا كلما تقدمت وقائع “السلم السياسي” في المنطقة. لقد رأى هذا الخطاب المفاوضات، بما هي، الوعاء الأخير لسلام مقضيّ ومقدر بين الحكومات العربية المعنية وإسرائيل. وترتب على مثل هذه الرؤية يقينيات عمت ثقافتنا السياسية، وراحت تسلم بالتطبيع الثقافي كقضية حاصلة ولا جدال فيها. أما المنطلق الذي دعاها إلى هذا فناجم من التسليم بفكرة مؤداها أن نسبة القوى التي انتزعت هذا النوع من مفاوضات السلام سوف تنتزع وقائع وحقائق توازيها وتشبهها. وبما أن السلام هو سلام أميركي- إسرائيلي، فهو حكمًا سلام غير متوازن، وغير عادل، وأن ترتيباته، وآلياته، وغاياته القريبة والبعيدة، ستؤول إلى المصلحة الإسرائيلية الصافية. وضمن منطق كهذا سيدخل مفهوم التطبيع بأشكاله ومضامينه، كترجمة لتلك الترتيبات والآليات والغايات، وكذلك كتعبير عن نسبة القوى.

أصحاب هذا الخطاب لم يحمّلوا أنفسهم مشقة البحث عن مجال لتفكيك المفهوم الذي حل عليهم كعبء ثقيل الظل. ذلك أن بحثًا في عمق الظاهرة سيتيح للثقافة السياسية العربية هدنة مع الذات، هي ضرورية لفتح باب الاحتمالات، لمفارقة أوهام الهزيمة التي لا تني تمكث في النفس السياسية العربية منذ حرب حزيران 1967.

لعل استعادة النقاش في معنى الهزيمة ومستوياتها هي من أبرز المسائل التي يثيرها الكلام على سيريات قبول الأطروحة الإسرائيلية والتعايش معها كواقع وحقيقة. والواضح من العناصر التي يتشكل منها خطابنا الثقافي أن القبول والتعايش يؤلفان معًا أحد مصادر لغة الهزيمة. على اعتبار أن الانكسار السياسي العربي المزمن لا بد له من أن يستولد انكسارًا ثقافيًّا يجد ترجماته الفعلية في قبول فرضية التسليم بالغزو الثقافي الصهيوني لمجتمعاتنا. لقد كان واضحًا المدى الذي ذهبت إليه تلك الفرضية، من دون أن تدرك- ولو من باب حسن النية- سيئاتها والأخطار التي تنطوي عليها. إن منطق الأمور سيؤدي عمليًّا إلى نتيجة درامية ومفارقة في آن: فالتسليم بإمكان الغزو الثقافي وقبول مجتمعاتنا الإيجابي للأطروحة الإسرائيلية، يكمل الغايات العليا التي يسعى إليها سلام الإكراه، أي السعي لتعميم أيديولوجية الهزيمة، وجعلها مجالًا من مجالات التطبيع السيكولوجي، والثقافي، والأيديولوجي، والفكري. ولهذه الغاية راحت “فعاليات سلام الإكراه” تستخدم تقنيات ثقافية ومعرفية وإعلامية لاحتواء البيئات المدنية والأهلية العربية، وإقناعها بضرورة التسليم بهزيمتها الكاملة، ودفعها من ثم إلى اليقين بأن عصر الثورات لقلب موازين القوى قد ولى إلى غير رجعة. وأن نهاية التاريخ قد حلت على أيديولوجيات التحرير، والثورة، والاستقلال مثلما حلت في السياسة والأمن والاقتصاد. سوى أن أخطر ما نجم عن مثل هذه “السيرة الإقناعية” نشوء بيئات عربية على مستوى الحكومات في المجتمعين الثقافي والمدني راحت تقبل واقع الحال وتتماهى معه.

ثقافة التحول

مع انفراط “عقد الحرب الباردة” والنتائج التي آلت إليها حرب الخليج الثانية ومنها انعقاد مؤتمر السلام في مدريد 1991، أخذ يتشكل الحقل الموضوعي لثقافات التحول في البيئات العربية. ولقد تموضعت أطروحة التطبيق كإحدى أكثر الأشكال المعبرة عن هذه الثقافات. صحيح أن المراحل السابقة من النزاع العربي – الصهيوني ومواجهة العرب لإيقاعات الحركة الاستعمارية قد أسست لأيديولوجية الهزيمة وهيأت للمراحل التاريخية الراهنة.. إلا أن المنعطفات التي شهدها الربع الأخير من القرن العشرين ستنشئ مناخًا عارمًا من الحبوط والاستسلام واللاجدوى بين النخب العربية وجماهيرها.

الصورة التي ظهرت عليها البيئة الثقافية العربية أفصحت عن رغبة عامة للتكيف مع الأمر الواقع. وسيدعو كثيرون ممن يحوزون على مؤثرات معرفية وثقافية في العالم العربي إلى وجوب التكيف مع حصاد نهاية الحرب الباردة. بعضهم رأى الانتصار الأميركي في ثنائية الاستقطاب العالمي وسقوط الشيوعية الدولية، انتصارًا جديدًا لدولة إسرائيل ودفعًا إضافيًّا للمشروع الصهيوني التاريخي. ثم مضى – هذا البعض- ليرتب اجتهادات سياسية ونظرية، وديناميات سلوك، مؤداها النظر إلى غلبة الحلف الأميركي- الإسرائيلي حقيقة لا تقبل النقض.

ستذهب طائفة من المجتمع الثقافي العربي مذهب الممانعة وإنكار أيديولوجيات التكيف. لكن أوهامًا منوعة ظلت تسيطر على مناخها العام. في مقدم الأوهام، الاعتقاد بانتصار الخصم القومي انتصارًا كاملًا. ولسوف ينطوي على هذا الاعتقاد تراخيًا لعصب الممانعة، والدعوة إلى الانتظارية السياسية، بذريعة أن وقتًا سيأتي حتمًا ويحمل معه ملامح زمن كفاحي جديد.

لقد استتبع هذا التحول نشوء خطاب يرى التطبيع الثقافي قدرًا لا راد له. وأن باستطاعة الثقافة الصهيونية اختراق الثقافة العربية، وأن مواجهة سلام الإكراه والتطبيع وتنويعاته كافة تبدأ من الحيز الثقافي أولًا وآخرًا.

وفي الحاصل، فقد أنتج المشهد العربي المتأخر ضربًا من الاهتزاز في الخطاب السياسي- الثقافي، وفي لغة المواجهة. فلا التكيف الإيجابي مع واقع الحال حال دون صدور أسئلة الشك، حتى من جانب أولئك الذين أغوتهم نظريات التكيّف والسلوك البراغماتي مع ديناميات الزمن السياسي السلمي. ولا بدا في الجانب الآخر ما يمنع الشعور بالتشاؤم بعدما أظهر السلام المتعثّر امتناعًا حادًّا لاجتماع أطرافه على نسق تسووي واضح المعالم.

كان زبيغنيو بريجنسكي “المخطط الاستراتيجي والمستشار للأمن القومي الأميركي في عهد الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر” يبدي تشاؤمه من سلام شامل ودائم يؤسس لنظام إقليمي شرق أوسطي متعاون ومستقر. لقد بيّن بريجنسكي أن انتصار أميركا في حرب الخليج زجّ بها في انغماس سياسي وعسكري قد يطول أمده، وأنه تبعًا لذلك، لن تتحرك أزمات الصراع العربي – الإسرائيلي باتجاه الحل. وقد أثبتت تجربة السنوات التي تلت انعقاد مؤتمر السلام في مدريد عُسرَ، إن لم نقل استحالة، قيام نظام للسلام بين العرب وإسرائيل. إنّ إشكالية التجربة السلمية بعد التحولات المترتبة على الحضور الأميركي المباشر في المنطقة العربية الإسلامية، سوف تتأسس من جديد على معادلة شديدة التناقض والتعقيد: لقد صار الإسرائيليون أكثر ميلًا إلى الإصرار على الحد الأقصى لأهدافهم، بينما لم يعد لدى العرب ما يقدمونه من أجل السلام سوى الاعتراف بدولة إسرائيل، وبهذا المعنى ظهرت صورة العرب السياسية على سلبيتها القصوى، حتى وهي تظهر رغبة الحكومة بتحقيق السلام.

قامت الصورة السياسية العربية في زمن السلام على مفارقة لافتة مؤداها: أن العرب لا يستطيعون خوض الحرب، من دون مصر والعراق، ولا هم قادرون على الذهاب بعيدًا في سلام يُراد له أن يصب ثمراته على الجملة في الوعاء الإسرائيلي.

إنّ هذا الامتناع الموضوعي عن “سلام الإكراه” مضافًا إليه استحالات التطور السلبي الإيجابي على الجبهة السورية – اللبنانية – مع إسرائيل أدى، من جملة ما أدى، إلى نشوء مناخ عارم من السلام السلبي امتنعت معه الإمكانيات العملية لإجراءات التطبيع بأحيازه المختلفة، وعلى الخصوص الحيّز الثقافي منه وما نجم من مناخ السلام السلبي، أن حقائق، كانت حجبتها أجواء الهزيمة، برزت بقوة على صفحة النقاش بين النخب العربية. من هذه الحقائق إعادة الاعتبار لمسلمات وبدهيات غالبًا ما تعامل معها الحداثيون العرب المعاصرون على أنها مقولات فائتة أو هي تنتمي إلى الخطاب المهزوم للرومانسية العربية. مثل: إن الثقافة الإسرائيلية – الصهيونية تفتقر إلى علتها التاريخية والواقعية. وإن هي إلا ثقافة برّانية مكتظة بعناصر الشك، والالتباس، والتلفيق، وبالشعور الدائم بالخطر المقبل من الآخر، وبسبب من هذه الطبيعة التكوينية للثقافة الإسرائيلية برز إلى العلن ما استتر منها طيلة أكثر من نصف قرن من انضوائها وانعزالها داخل أسوارها المغلقة. لقد ظهر ما يشبه “الهلع الوجودي” بإزاء هلال قاريّ عربي وإسلامي يأخذ سبيله إلى التوسع والارتقاء. وهو في الواقع هلال جيو – استراتيجي لا تستطيع الثقافات البرّانية بإزائه سوى الانكفاء أو الذوبان في محيط حضاري عميق الجذور.

عندما يزعم المفكر الإسرائيلي إسحاق بارموشيه أن التطبيع يبدأ من القلب وعلى مستوى المجتمع المدني وبين المثقفين، إنما يميط اللثام عن حقيقة مخبوءة في الوعي الصهيوني، هي استحالة قيام “مثاقفة تاريخية” بين ثقافتين نهضتا أصلًا وجوهرًا على النفي المتبادل. فلئن أخذت الثقافة العربية الإسلامية الحديثة من الإسلام الأول مفهوم التسامح مع أهل الكتاب، والتعامل مع اليهود كدين، ومع اليهودي كموحّد، فإن الثقافة الصهيونية لم ترَ العالم المحيط، ولا سيما العالم العربي الإسلامي، إلا جدارًا أسطوريًّا من العداوات ينبغي تهديمه ليتحقق الأمان لدولة إسرائيل. يضاف إلى ذلك أن نزعة الاستعلاء التي تبني الثقافة الصهيونية عليها ليست إلا الوجه الآخر للخوف من الغير؛ إذ كل “غير” أو “آخر” في اللاهوت الإسرائيلي يعود إلى عالم “الأغيار” الذين سخّرهم إله التلمود لخدمة “شعب الله المختار”. وليس من قبيل المصادفة أن ينبري بنيامين نتنياهو ليختم كتابه المعروف “مكان تحت الشمس” بقصة ذات دلالة صارخة على البارانويا اليهودية المعاصرة. تقول القصة: إنه عندما طلب فريدريك الأكبر من طبيبه أن يأتيه ببرهان على وجود الله، اكتفى هذا بالقول: “إن وجود اليهود هو الدليل على وجود الله”.

مفكر يهودي آخر هو أ.ب. يهوشواع راح يضع استراتيجيات للتطبيع مع العرب، وهو مغرق في مستنقع الشك من إمكان تطبيقها. لقد ركّز، كما فعل سواه، على أهمية الجانب الثقافي والروحي في السلام العربي – الإسرائيلي، إلا أنه كان يدرك في عمق نفسه أن ما يقدمه لا يتعدى كونه مجرد أهواء أيديولوجية تترجم المأزق الذي يقيم الفكر الصهيوني فيه الآن. إنه يبيّن “أن التطبيع يتم قبل كل شيء على المستويات الدنيا مثل السياحة والتجارة والمياه ورأس المال إلخ… لكن من الخطأ – يضيف يهوشواع – أن نترك هذا التطبيع على خلفية العداء التاريخي، بل يجب بذل مجهودات خاصة من أجل تقويته عن طريق إجراء اتصالات بين المثقفين ورجال الفكر، بل حتى بين رجال الدين إذا أمكن ذلك.

المقالات المرتبطة

الحداثة الأبدية من منظور روحاني إسلامي

إذا كانت الحداثة الغربية modernity بكل تطبيقاتها في الغرب الأوروبي والأمريكي، قد وصلت إلى طرق مسدودة، وبلغت أقصى درجات الفشل

تاريخ علم الكلام | الدرس السابع | كلام أهل السنّة من القرن الرابع حتّى القرن التاسع: تاريخ الأشاعرة وعقائدهم

سنعمل في هذا الدرس على بيان وتوضيح مسائل تتعلّق بمدرسة الأشاعرة لناحية تأسيسها وأفكارها الكلاميّة.

الروحانية الحديثة من منظور ديني إسلامي

هذا مقال حول الروحانية الحديثة، من وجهة نظر نقدية دينية، ولا يمكن الحديث عنها، إلا بالعودة لأصولها وتعريفاتها المتشعبة، وعلاقة الجانب الروحي بالجانب الروحاني