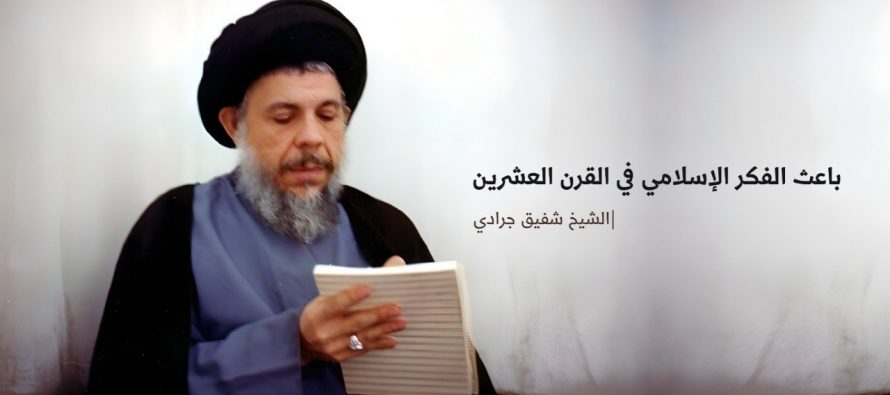

باعث الفكر الإسلامي في القرن العشرين*

عند الحديث عن باعث الفكر الإسلامي في القرن العشرين، فنحن نعني به المرجع آية الله العظمى السيد الشهيد محمد باقر الصدر (رض).

لن نتكلم عن السيرة الذاتية للسيد الشهيد، فهو من الذين عاشوا في النجف الأشرف في أسرة عريقة (آل الصدر) معروفة بدورها العلمي، ثم نبغ مبكرًا، وأجيز بالاجتهاد في سن مبكر جدًّا. لكنه من الشخصيات التي لا يمكن أن نتعرف على مستواه الفكري خارج إطار المنطقة والبيئة التي كانت محيطة به. في تلك المرحلة، لا يمكن التعرف عليه مثلما نتعرف على فيلسوف مثل ابن سينا مثلًا، تقرأ له كتابًا، ثم تقيّم الكتاب، ويتم الأمر. مع الشهيد الصدر من المفترض أن نتعرف على الدور الفكري الذي قام به، وبالتالي من المفترض أن نتعرف على البيئة الفكرية والثقافية آنذاك.

أما الفترة الزمنية التي بدأ الشهيد الصدر (رض) العمل فيها كانت فترة التهاب فكرة الأيديولوجيات الماركسية والقومية، وعلى تنوعات الماركسية والماوية وغيرها، وعلى تنوعات اتجاهات القومية إلى درجة أنه حتى بعض الحوزويين خاصة أصحاب الحس الثقافي والأدبي تأثروا بهذه الموجات التي كانت تحصل في العالم العربي ووصلت إلى النجف بشكل أو بآخر. لكن التحدي الأكبر كان مع الماركسية على نحو خاص؛ لأن الفكر الماركسي انتشر بشكل واسع جدًّا، إلى درجة أن الجامعات والمثقفين والشباب تأثروا به تأثرًا بالغًا. في هذا الوقت كانت هناك الحركات الإسلامية التي كانت تنضج خاصة بمصر وبعض المحيط العربي، طبعًا على إثر حركة الإخوان المسلمين تحديدًا مع الشهيد حسن البنا، والأمر الذي طرحه لفكرة الإخوان المسلمين والتنظير الذي أقامه، لكن انصب بدرجة أساس في التثقيف العام، وفي إيجاد مسوغات سياسية للانخراط بالعمل الإسلامي. بالتالي، هذا لم يكن يجيب عن كثير من التساؤلات أو الإشكالات التي طرحتها الماركسية على الثقافة الإسلامية. من بعد حسن البنا كان هناك دور لثلاث أو أربع شخصيات أساسيين؛ مثل سيد قطب ودوره الذي كان يصب في نفس الإطار، وابن عمه محمد قطب الذي كان يجاوب على بعض الإشكالات التي تطرح كشبهات على الإسلام والمسلمين، وأبو الأعلى المودودي. إجمالًا كل الحركات الإسلامية تأثرت بفكر هذين الرجلين سيد قطب وأبو الأعلى المودودي في نزعتها السياسية، وكان هناك نضوج لشخصيات كبيرة لها طروحات، سواء في العراق أو في لبنان. وعلى الوسط السني أيضًا هناك مجموعة من الذين تأثروا بحركة الإخوان المسلمين، وببعض ما قدّمه الشيخ تقي الدين النبهاني على مستوى حزب التحرير آنذاك؛ لأن زعيم حزب التحرير آنذاك كان يمثل كل حزب التحرير في الواقع؛ أي هو العقيدة، هو السياسة والتوجيه والكتابة إلى آخره، وكانت له بعض المسميات الفكرية.

لكن بقي الإشكال الأساسي لمواجهة ما طرحته الماركسية في تياراتها الفكرية والثقافية أو الفلسفية دون جواب، وكان يتم العمل بها من العنديات فقط؛ بمعنى أنه ما يمكن أن تمليه ذهنية بعض الأشخاص في طروحاتهم، وكان لا بدّ أن يحصّن المسلم آنذاك، أو الناشط المسلم آنذاك الذي كانوا يسمونه بالمبلّغ بالرسالة، وأكثر تعبير كان يستخدم هو كلمة الداعية، كان لا بدّ أن يحصّن بمجموعة من الرؤى التي يمكنها أن تتصدى لهذه الموجة “موجة الماركسية”. وجاء عمل السيد محمد باقر الصدر (رض)، فحينما ألّف أول كتاب له وهو كتاب “فلسفتنا” كان عمره ثلاثون عامًا، وكان هذا الكتاب هو الأبرز له، وإلّا قبل ذلك كانت له بعض الكتابات الصغيرة مثل كتاب “فدك في التاريخ”، وكتاب حول المنطق، لكن كتاب “فلسفتنا” كان الأبرز للسيد محمد باقر الصدر. وفي هذا الكتاب طرح فيه السيد الشهيد الرؤية الماركسية على مستويين: على مستوى نظرية المعرفة التي تعتمدها الماركسية، وعلى مستوى النظرة الكونية إلى العالم التي أيضًا تعتمدها الماركسية، وأجرى معها نقاش في هذا الكتاب. ثم ألحق هذا الكتاب بكتاب ثاني اسمه “اقتصادنا”؛ هذا الكتاب أيضًا ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: يناقش فيه المادية التاريخية التي طرحتها الماركسية لقراءة التاريخ، وقراءة الواقع التغييري للمجتمعات. وطبعًا هي مستفادة لدى ماركس من فيلسوف ألماني شهير جدًّا هو هيجل، لكنه اعتبر بأنه عدّل فيها بشكل رئيسي، فيقول ماركس: كانت الفلسفة تقف على رأسها حتى جئت وأوقفتها على قدميها.

القسم الثاني: في هذا القسم من كتاب اقتصادنا تم طرح المذهب الاقتصادي في الإسلام.

انتشر كتاب فلسفتنا وكتاب اقتصادنا بشكل كبير جدًّا، حتى أستطيع القول: بأنهما مثّلا المرجعية الفكرية للحركات الإسلامية ولأي شاب يريد أن ينشط على المستوى الثقافي في حراكه الإسلامي. ودُرِّس الكتابين إلى درجة أنه في بدايات حركة النهضة حينما كان راشد الغنوشي ما زال في تونس وقبل أن يرحّل، واحدة من الأمور التي دخل فيها إلى الجامعات كانت من خلال كتابي فلسفتنا واقتصادنا.

ثم حصل تأثر كبير في امتداد حزب الدعوة بالعالم العربي سواء بالعراق أو خارج العراق. ففي لبنان مثلًا اعتُمدت هذه الكتب بشكل أساسي، فالسيد محمد حسين فضل الله (رض) في بداية عمله كان يدرّس هذين الكتابين؛ فلسفتنا واقتصادنا، والشيخ حسين كوراني في أول مجيئه إلى لبنان درّس في هذين الكتابين. وأيضًا يمكن لي القول بأن كتابي فلسفتنا واقتصادنا شكّلا مرجعية عند من يريد أن يتصدى للنقوضات الفلسفية على الإسلام، بحيث إن صادق جلال العظم وهو مفكر سوري لديه كتاب اسمه “نقد الفكر الديني”، وقد سعى الأزهر ودار الفتوى لإيجاد من يرد على هذا الكتاب فلم يجدوا، إلى أن التجأوا في الواقع إلى الشيخ محمد مهدي شمس الدين فألّف كتابًا ردًّا على صادق جلال العظم أسماه “المطارحات”، وكانت لي فرصة مبكّرة أن اطّلع عليه، وكنت طبعًا سابقًا قد درست كتاب “فلسفتنا”. وفي الواقع، إن كتاب “المطارحات” للشيخ شمس الدين قائم على كتاب فلسفتنا.

من هنا بدأت تتفتح عبقرية السيد محمد باقر الصدر في دخول واقع الإشكال الثقافي والإشكال الفلسفي في المنطقة. واستطرادًا أريد أن أذكر أمرًا يتعلق بالحوزات سابقًا، الآن الحوزات العلمية تطورت كثيرًا خاصة بعد ثورة الإمام الخميني وقيام الدولة الإسلامية، لكن قبل ذلك مثلًا وأنا سمعت من الشيخ محمد مهدي شمس الدين (رحمه الله) كان يقول كنا إذا أردنا أن نقرأ بعض الصحف نقرأ بالسر حتى لا يقال لنا بأننا بلا علم؛ لأن الذي يطالع صحفًا يعتبروه لا علاقة له بالعلم، وأنه يضيع وقته، بل يجب أن يكون منشغلًا تمامًا في المسائل الحوزوية البحتة. في هذا الظرف بالذات تحدث السيد محمد باقر الصدر عن مرجعيات لكتابات ليست فقط أنها غربية أصلًا، وليست فقط أنها غير حوزاوية، بل ماركسية وما أدراك ما يعنيه عند النجفيين موضوع الشيوعية آنذاك. وأستطيع القول، وأنا عايشت هذه المرحلة، بأن جرأة الذين استندوا على كتاب فلسفتنا واقتصادنا وصلت، وهذا أمر كان مبكرًا؛ أي كان مفارقة آنذاك. والآن، لماذا إذا أراد أن يطور الواحد منا فكرته حول الماركسية يذهب لقراءة كتب في الماركسية نفسها وبجرأة، ويقيم نقاشات وإلى آخره؟ لماذا أقول كانت هناك مفارقة؛ لأنه في تلك المرحلة الشباب والجماعات الإسلامية كانت تتأثر بالسلوك القطبي “سيد قطب”، والذي يعتبر فيه أن الذي يريد أن يحصّن نفسه على المستوى الإسلامي يجب أن يكون قلبًا وقالبًا إسلاميًّا؛ بمعنى عليه أن يحذر المناخات غير الإسلامية، عليه أن يحذر المصطلحات غير الإسلامية. طبعًا هذا حصل فيه الكثير من النقاشات.

في تلك الأوساط مثلًا، الشيخ مصطفى السباعي الذي هو أيضًا منظّر في حركة الإخوان المسلمين في سوريا كان واصلًا إلى درجة لا حاجة لنا للشيوعية والاشتراكية، وألّف كتابًا اسمه “اشتراكية الإسلام”. اشتراكية الإسلام يعني تأثر ذاك الفكر بالمصطلح وبالأفكار بشكل أو بآخر مما أوقع هذه الاضطرابات، لكن الذي درس أو الشباب الذين درسوا في تلك المرحلة هذه الكتب (فلسفتنا واقتصادنا)، كانت لديهم الجرأة وثقة بالنفس أن يقرأوا الكتب الأخرى، وأن يدخلوا في سجالات جدية معها. الاهتمام بالاقتصاد أظنه قويًّا؛ لأنه في تلك المرحلة كان حجم الاهتمام بالمذهب الاقتصادي واضحًا فيها وهو نابع من أمرين:

الأمر الأول: أن الماركسية تعتبر أن العامل الذي يحرّك التغيير في التاريخ، ومراحل التاريخ هو العامل الاقتصادي، وبالتالي مارس كارل ماكس تحديدًا، نقدًا لعله الأهم والأعمق في نقد الرأسمالية والفكر الرأسمالي، بالتالي لم يبقَ إلا الجهة المرتبطة بالماركسية ومنظومتها، فهذا كان دافعًا لدراسة المذهب الاقتصادي، وأنه هل يقوم على الاشتراكية؟ هل يقوم على الفردانية؟ وطرح نظرية المذهب الاقتصادي لدى السيد محمد باقر الصدر، بأن الإسلام زاوج بين الأمرين بين دور الجماعة ودور الفرد في رعاية الاقتصاد وفي الحركة الاقتصادية. ودعا بأن لا نكتفي بهذا المذهب الاقتصادي، بل علينا أن نقوم بتجربة اقتصادية ينشأ عنها علم اقتصادي معين، وهذا ما لم يتحقق إلا مع بدايات قيام الدولة الإسلامية. الإطار التجريبي للمذهب الاقتصادي بحاجة إلى واقع إسلامي حتى تستطيع أن تنفذ منه.

هنا أريد أن أشير إشارة سريعة، أن الاشتغالات؛ يعني هذه البيئة الثقافية كلما كانت تتطور كان السيد محمد باقر الصدر يقوم بعملين فيها؛ الأول: مواكبة التطور العام في الحركة الفكرية بالمنطقة. والثاني: ما له دخالة في الناشط الفكري والثقافي بالعالم الإسلامي. كان الهدف في داخل العالم الإسلامي تكوين شخصية إسلامية واثقة وقادرة على الحوار. ومحور ذلك كله بالنسبة إلى تلك المرحلة هي الثقافة.

الأمر الثاني: بعد ذلك بدأت عنده (رض) إرهاصات لتبديل المنحى من الماركسية إلى الفلسفات الوضعية. لذلك ألّف كتاب “الأسس المنطقية للاستقراء”، طرح فيه نظرية خاصة، ثم طبق ما ورد في كتابه الأسس المنطقية للاستقراء حتى على بعض القراءات العقائدية مثل كتاب “المرسل الرسول الرسالة” ليجيب عن أسئلة يمكن أن ترد في المدار الثقافي العام الذي تقاطع من جهة، وتجاوز من جهة أخرى المرحلة الماركسية مع المنطقية الوضعية أو الفلسفة التحليلية الوضعية وإلى ما هنالك.

إذًا، هذا كان عمل السيد محمد باقر الصدر، وفي ظني هنا تكمن، فضلًا عن شهادته المؤلمة والواقعة التي حصلت معه، عن روحيته العالية، حيث كان يحمل مشروعًا كلنا كنا نتمناه، ولا يمكن أن يقوم به بالواقع إلّا متفرّدٌ في العبقرية. هو مشروع بناء منظومة فكر إسلامي، منظومة موحدة لفكر إسلامي معاصر. بداياته كانت في هذا النقاش الأيديولوجي مع فلسفتنا واقتصادنا. لكن كان يصرّح أنه سيسعى إلى استكمال السلسلة بمجتمعنا بكتاب يبدو أنه حتى كانت لديه المسودة له، وأنه سيدخل إلى بقية مجالات العلوم الإسلامية بذهنية تشكيل منظومة فلسفية.

هنا أريد الإشارة أن الفلاسفة الذين كانوا يشتغلون في تلك المرحلة، كانوا يشتغلون فيما يسمّى بالمنظومات الفلسفية العامة الكلّية؛ أي على طريقة أرسطو، وأفلاطون، وتوما الأكويني، وابن سينا، وكَانط، وديكارت، وأخيرًا على طريقة هيجل. ويريدون أن يفسروا كل شيء من خلال هذا النظام الفلسفي. لذلك الآن، أي واحد منكم إذا قرأ بعض الكتابات الماركسية بسرعة يستطيع أن يكتشف أن فلان نزعته ماركسية؛ لأن هناك منهج موحّد، وهناك بنى موحّدة. كان يريد أن يقيم (رض) شيئًا مشابهًا، وكان مدماك ذلك بالواقع هو كتاب الأسس المنطقية للاستقراء، لكن هذا يحقق أمرًا له علاقة بقراءة الواقع، وله علاقة بمعرفة الواقع الفكري، الواقع الفلسفي، والواقع الثقافي العام، لكن فيما يعود إلى السيد محمد باقر الصدر من منطلقه الديني الذي لا يؤمن به إيمانًا عاطفيًّا فقط، بل هو يعتقد أنه الدين المحق الذي يستطيع أن يحاكي العقل. وأمر طبيعي أن يعود إلى المصدر الديني، إلى المصدر الإسلامي فيبني أفكاره النهضوية على أي مستوى معرفي أو مجتمعي أو سياسي وفق هذه المرجعية. فما هي هذه المرجعية؟ هي القرآن الكريم.

وهنا يجب أن ننظر إلى نتاجين للسيد محمد باقر الصدر، شكّلا مفترق طريق هام وهائل جدًّا:

النتاج الأول: كتاب هو عبارة عن رسالة صغيرة أنصح الجميع بقراءتها، اسمها “خلافة الإنسان وشهادة الأنبياء”، كتبه بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران. هذا الكتيب وللإنصاف، أنا لم أجد إلى يومنا هذا من نظّر لفكرة ولاية الفقيه على مستوى التأسيس الديني، ومستوى علاقتها بالشورى، وطبيعة علاقتها بالشورى والديمقراطية وإلى آخره، ودور الشعب، ودور الأمة ودور الحاكم. كتاب قد لا يتجاوز العشرين صفحة. لم أجد منظّرًا قدّم ما قدّمه السيد محمد باقر الصدر في هذا الكتاب الصغير “خلافة الإنسان وشهادة الأنبياء”، وبُني الكتاب وفق قاعدة التدبّر في القرآن؛ بأن يقرأ القرآن ليستنطق ما في القرآن من محتويات ويقدّمها كمفاهيم، وكأطر اشتغال عمل سلوكي.

النتاج الثاني: كتاب هو عبارة عن مجموعة من المحاضرات التي ألقاها قبل أن يستشهد (رض)، تم جمعها وتقريرها، بعضهم أسماها “السنن التاريخية في القرآن الكريم”، وبعضهم أسماها “التفسير الموضوعي في القرآن الكريم”. بعضهم طبع الكتاب باسم “المدرسة القرآنية”، لكن هذه الأسماء الثلاثة تعود إلى نفس هذه المحاضرات التي قُرِّرت. في مقدمة هذه الدروس التي جمعت وصارت كتابًا طرح السيد محمد باقر الصدر مقدّمة منهجية في كيفية تشكيل الفكر الإسلامي تقوم على علاقة مع الواقع؛ أي مع ثقافات الواقع، وعلوم الواقع، وفلسفات الواقع، ومعارف الواقع.

وإذا تأمّلت وتفكرت بهذه المعارف ستخرج منها بأسئلة؛ أسئلة إشكالية، وأسئلة عميقة. لتنشأ بين الواقع وبين الوحي؛ أي نص القرآن، علاقة تأخذ هذه الأسئلة وتطرحها على القرآن الكريم. ستتدبر في آيات القرآن كيف تتعامل مع الواقع، ليكون هناك جدل في العلاقة بين الواقع وبين نص القرآن، كأنما القرآن الآن ينزل علينا ليجيب عن مسائل نعايشها؛ وهذا الذي أسماه بالتفسير الموضوعي للقرآن الكريم. منهج التفسير الموضوعي للقرآن الكريم له تفصيله، ليس وقته الآن.

وهنا أيضًا أريد أن أشير إشارة مفادها: جرت محاولات فكرية في العالم العربي وفي إيران لإنشاء توجه فكري جديد يقوم على تسميات مثل علم الكلام الجديد وأمور من هذا النوع، وفلسفة الدين… إلخ. تسنّى لي طبعًا الانخراط في دراسة هذه النتاجات.

وكخلاصة أريد أن أقول لكم: إن ما لدى السيد باقر الصدر يغنينا في هذا المنهج. هذا المنهج يغنينا عن كل ما طرح من مشاريع جديدة، لكن يحتاج إلى تنقيح أكثر وتوسيع أكثر. وهنا عتبنا كبير على أي مفكّر إسلامي خاصة ممن كانوا يدرسون عند السيد محمد باقر الصدر (رض) أنهم لم يستطيعوا أن يُخرجوا هذا النتاج وهذه البذور التي أسسها لتشكّل هيكل الفكر الإسلامي في القرن العشرين.

أختم لأقول: لقد جهّز السيد محمد باقر الصدر البعد الثقافي الطامح لبناء مشروع إسلامي للحياة بشكل عميق جدًّا، وأن الذين تأثروا به، والذين تعمّقوا به، والذين والوه على مستوى القناعة والثقافة والفكر كانوا طلائع من تلقّى المشروع الإسلامي الثوري النهضوي في المنطقة مما يطلق عليه اليوم اسم ولاية الفقيه.

وأظن أن ولاية الفقيه كمشروع سياسي واعي ونهضوي كانت ستلاقي الكثير من الصعوبات لو لم يكن هذا الفكر الصدرائي قد مهّد لها بجهد عظيم جدًّا، وصل إلى درجة أنه حينما أتاه مجموعة من علماء الدين من لبنان وغير لبنان، وذهبوا إليه مع بداية انتصار الثورة، كتب سلسلة من الرسائل تحت عنوان: “سلسلة الإسلام يقود الحياة”. حتى في الموضوع الذي يرتبط بالدستور كتب بعض المقدّمات. فضلًا عن مسائل الاقتصاد الإسلامي، وكيف يمكن أن يُبنى، وغير ذلك، مما كان له الدور الكبير. وهذا قد توّج عظمته (رض)، حتى أستطيع أن أقول بثقة عالية: إنه المرجع العبقري برتبة شهيد. رتبته العالية وصدقه وإخلاصه وصل إلى درجة أنه كان يقول أنا محمد باقر الصدر الآن لو طلب مني الإمام الخميني أن أذهب إلى قرية نائية، وأن أجلس هناك بين الناس فقط لأعلّمهم لما ترددت للحظة؛ لأنه هو الذي أطلق على الإمام الخميني محقق حلم الأنبياء، وهو الذي أطلق مقولة: “ذوبوا في الإمام الخميني كما ذاب هو في الإسلام”. يمكن أن يعتبر قوله هذا أمر طبيعي نابع من إنسان مخلص، لكن هذا الإنسان مخلص وغير عادي؛ لأن السيد محمد باقر الصدر كان مرجعًا متألّقًا، ومن حوله على الأقل، كانوا يعتبرونه الأعلم. هذا هو عينه قال ما قال من أجل الإسلام، ومن أجل المشروع الإسلامي، ومن أجل هذه الصحوة الإسلامية قدس الله سره الشريف، وقدس الله سر كل من استشهد على درب السيد محمد باقر الصدر.

* محاضرة مفرغة ألقاها سماحة الشيخ شفيق جرادي في الحوار المفتوح عبر مساحة X بتاريخ 24/4/2024.

المقالات المرتبطة

من يخلف النبي (ص)؟

يعتقد الشيعة أن من يخلف النبي محمد (ص) هو الإمام علي (ع)؛ لأن الخلافة هي بنص من الله ورسوله إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع)

الفكر العربي الحديث والمعاصر | المرجعيات الفكرية في فكر محمد عابد الجابري

القارئ المتأني لتراث محمد عابد الجابري، يجد نفسه أمام مجموعة من المرحعيات الفكرية، شكلت فيما بينها النواة التي تحرك من

المنهج التأويليّ للدكتور حسن حنفي في “النقل والإبداع”

نحن أمام عمل موسوعيّ مترامي الأطراف يتميّز بالعمق والغزارة والقوّة في التمسك بمنهج إعادة بناء العقل، عبر السفر فيما